本書をいただいて二ヶ月、なにか取っつきにくく、そのまま書棚に飾っていたのも手に取るのが強(こわ)かった。なぜか名状しがたい畏怖が読む前に立ちふさがったのだ。書籍の題名からだけではない。小生にとっては未踏の領域の美術を論じていると思ったからだ。文藝評論家の論じる美術論は、やっかいという先入観もあった。

なにしろ新保氏の前作は「海ゆかば」の作曲家、いまは埋もれてしまった愛国浪漫の信時潔を論じた労作であり、こんどのテーマはうんと飛躍して外国の画家だからである。

旅行に携帯して、先月は温泉で読もうと思惟しつつも、他の急ぎの書評本があって結局、宿で繙かずじまいとなった。

週末にようやく読んだ。三時間ほどかかったが、先入観が強すぎて、旨い物を食べなかった学生のような後悔があった。これは美樹論ではなく、保守哲学を絵画の視点から論じているのだ。

読みながら評者(宮崎)の脳裏に去来したのはアイバン・モリス『高貴なる敗北』だった。

前置きが長くなった。

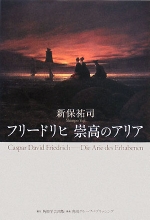

フリードリヒはドイツ浪漫派を代表する画家で、代表作が「海の上の月の出」。1822年、ベルリン国立美術館所蔵と解説がある。

その絵画は夕焼けの海原に船出する二隻の帆船を画面中央の左へ配置し、右より中央に岸辺の岩石に座って夕日の残照のなかに、帆船を見送っている一人の修道僧と二人の女性。どう見ても寂しい雰囲気ながら高貴な印象が全体に溢れている。この本の表紙にカラーで掲げられている。

扉を開けると口絵には、これもカラーで「海辺の修道士」。1808年―10年とあり、ベルリン国立美術館所蔵とある。

画面の上、四分の三が海と雲という奇抜な構図に修道士がひとりだけ、海辺にたって、雲海の彼方にかすかに光る光線を見上げている。言いようのない崇高さを表現している。

保守主義の哲学者で、誰もが知っているのはエドモンド・バークだ。

ところが、バークが28歳の時に美術論を書いていたことを小生は知らなかった。

『崇高と美の観念の起源に関する哲学的研究』で、新保裕司氏によれば、「この作品が画期的だったのは、崇高という観念を、美と対比して強調したこと」であり、それは「美が均斉、秩序、調和、快などにもとづくのに対して、崇高は、雄大、悲劇、畏怖、高揚などに関係している」とする。

ようするに「美は人間の尺度の中に収まっているが、崇高は人間を越えたものに起源をもっている」という。

おそらく本書執筆の動機はつぎの箇所であろう。

新保氏はこう書いている。

「崇高を感受する力が、今日の時代にとって重要なものに思われる。現代、保守的な風潮が強まっているが、美というものしか分からない感覚の保守は、ひよわなものである。真の保守主義には、崇高という概念がしっかりと貫かれていなければならない。憲法にしても、教育にしても、さらに靖国問題、皇室問題にしても、この崇高の観念に深く根差さなければ、垂直性をもって立つことはできないからである」(本文21p)。

さて評者は、幾枚かの挿入されたフリードリヒの絵画のなかで、『雲海を見下ろすさすらい人』(1818年、ハンブルグ美術館所蔵)に感動した。この絵画には「雄大、悲劇、畏怖、高揚」が説明の必要もなく感動的に描かれているのである。

この絵には既視感があった。しばし思い出せなかった。というより美術館めぐりの趣味のない者として過去にルーブルにもオルセーにも、エカテリーナのエミルタージュ美術館にも行っているが、何百もの傑作を一度にみると覚えきれない。『雲海を見下ろすさすらい人』は、CDジャケットに多用され、欧米の本のカバーにも使われ、日本でもハイデカー『ニーチェ』(上下、平凡社ライブラリー)にも使われているとの解説を読んで、どこかで見たことを思い出した。若き日に精神を揺さぶられた絵画だった。その感動の源泉を咀嚼できないまま歳月を経過したが、新保氏の『掘り起こし』作業を通じて、ようやく原点にいきついた。

|